(1/2) Avant de s'interroger sur le bon logement, faisons du logement une question

Rédigé par Julia TOURNAIREPublié le 29/03/2022

Communauté d’utilisateurs |

Dossier réalisé par Julia TOURNAIRE De nombreux rapports publiés ces dernières années s’inquiètent de la faible qualité des logements, et de celle des logements collectifs surtout. Diminution des surfaces, standardisation, mono-orientation, disparition de certaines pièces... les logements construits dans la dernière décennie ne seraient plus conformes au confort minimal nécessaire pour « habiter dignement ». En réponse, ces rapports établissent de nouveaux critères d’habitabilité d’un côté – surface, luminosité, mutabilité... – et, de l’autre, énumèrent les leviers possibles pour accroître la qualité des logements – chartes, mesures de contrôle du foncier, encadrement de la loi Pinel, etc. Ils appellent également à construire un cadre favorable à l’expérimentation concrète de ces quelques pistes, ce qu’ont entrepris en début d’année le ministère de la culture et le ministre chargé du logement avec le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « Engagés pour la qualité du logement de demain ». |

Mais qu’entend-on précisément par « habitabilité » en 2022 ? Nous n’habitons en effet pas de la même façon qu’il y a ne serait-ce que deux ans. Avant de se questionner sur comment faire un bon logement, il convient ainsi de se demander ce qu’est désormais un « bon » logement par rapport au « bon » logement du XXe siècle, et même du début du XXIe siècle. Au-delà des notions de surface, de hauteur sous plafond ou d’orientation, qui sont certes des mesures importantes, à quels besoins, désirs et fantasmes doit répondre un logement aujourd’hui?

Petite généalogie du « bon » logement

Dans son ouvrage The Emergence of the Interior : Architecture, Modernity, Domesticity, Charles Rice nous apprend que, bien que le terme « intérieur » date de plusieurs siècles, il ne désigne une pièce ou un bâtiment que depuis le début du XIXe siècle. C’est également à cette époque que cette notion commence à être employée pour qualifier l’image ou la représentation d’un appartement ou d’une chambre, ainsi que pour décrire un type spécifique de mise en scène au théâtre. Pour ce professeur d’architecture à l’université de Technologie de Sydney, ce n’est pas un hasard si ces significations associées émergent parallèlement à la révolution industrielle. L’« intérieur » comme « contexte des désirs nouvellement articulés d’intimité et de confort, la consolidation du rôle genré et familial dans la vie, et des pratiques domestiques de consommation et d’autoreprésentation » a précisément été forgé par le XIXe siècle et constitue un des mécanismes centraux de la modernité. Le sociologue Olivier Le Goff va dans le même sens en précisant que la notion de confort a été réinvestie par l’aristocratie puis par la bourgeoisie naissante pour en faire un symbole de progrès, dont elle était alors en mesure d’étendre les normes de propreté et d’ordre aux autres couches de la population.

Ces contributions à l’histoire de l’intérieur ou du confort, auxquelles on peut ajouter, entre autres, l’Ethnologie de la chambre à coucherainsi que l’ouvrage L’idée de confort, une anthologie, nous montrent que ces deux notions ne recouvrent aucune signification de manière stable ou « naturelle ». Elles ont été construites, tout comme celles d’intimité, de privacité, de domesticité, pour incarner les idéaux eux-mêmes issus du contexte social, politique et économique qui les a vus naître. Ces valeurs vont trouver leur apogée avec le développement du pavillon individuel comme idéal absolu, si bien qu’aujourd’hui l’idée d’un « bon » logement reste associée à un logement que l’on possède, dont on peut faire le tour et dans lequel on peut mettre à l’abri sa famille et se reposer après une dure journée de labeur. Et ce, malgré l’évolution manifeste des modes de vie.

Outre les enquêtes mentionnées plus haut, plusieurs études menées dans la dernière décennie, le plus souvent par des architectes, cherchent à déconstruire l’imaginaire associé au logement idéal et à rendre irrémédiablement obsolètes ses codes les plus enracinés. Elles décèlent les signes de nouvelles domesticités qui prennent place au sein même de l’existant, que ce soit dans le rapport que le logement entretient avec le travail, avec le collectif ou avec la mobilité.

« Tu ne travailleras point »

Nous avons tous en tête ces centaines de dessins circulant sur internet pendant le premier confinement et illustrant la transformation – que l’on espérait momentanée – de nos lieux de vie en bureaux. Le recours au télétravail a explosé suite à la pandémie de covid-19 et, avec lui, le nombre de services disponibles depuis chez soi. Les sociétés qui permettent de travailler à distance mais aussi de se divertir, d’acheter ou de vendre depuis l’espace domestique ont maintenant leur propre indice boursier : le « stay at home index » ou l’indice « restez à la maison ». Ainsi, la pandémie a certes accéléré le déploiement du télétravail mais elle a aussi révélé et renforcé, par l’expansion des plateformes internet et outils digitaux, d’autres formes de travail à domicile. Qu’ils et elles soient influenceurs ou influenceuses, profs de yoga ou de cuisine en ligne, mineurs de bitcoins ou joueurs rémunérés en crypto-monnaie, traiteurs à domicile, ou rédacteurs et rédactrices de commentaires Google, ces nouveaux travailleurs à domicile entretiennent tous un rapport très spécifique avec leur logement. Ils ne l’ont pas seulement converti en bureau, mais aussi en showroom, atelier, manufacture, cuisine industrielle, salle de gym ou banque, et ce, que leur activité prenne place au sein d’un espace dédié ou qu’elle se superpose aux fonctions traditionnelles du logement. Déjà en 2014, Beatriz Colomina rapporte que 80 % des jeunes professionnels américains travaillent régulièrement depuis leur lit. Le travail à domicile (dans sa forme productive) n’est en effet pas neuf mais alors qu’il n’a longtemps concerné qu’une certaine classe, la classe créative notamment, il s’étend désormais à un plus large pan de la population mondiale.

Initiée en 2013 par l’architecte Christine Bjerke, la recherche intitulée The FX Beauties vise à saisir la manière dont le digital et le type de travail qu’il autorise modifient les contours du chez-soi. Elle prend pour cas d’études ces femmes au foyer japonaises qui boursicotent depuis chez elles sur le marché des devises numériques. Dans une société qui a construit une grande partie de son développement industriel sur la redéfinition du domestique comme lieu exclusif de la consommation et du travail reproductif, le marché financier apparaît comme le seul moyen pour ces femmes de gagner un peu d’argent et d’indépendance. Il leur fournit en effet un travail qu’elles peuvent exécuter depuis chez elle, de manière anonyme, sans être sujettes à discrimination, sans avoir de formation particulière et sans nécessiter trop d’espace ou de moyens; un ordinateur, une table et une chaise suffisent. Leur participation à l’économie du pays est telle, surtout depuis la crise de 2008, que le gouvernement japonais a adopté une stratégie de revitalisation économique nommée « Abenomie » visant, entre autres, à encourager plus de femmes à entrer dans le commerce de détail tout en les maintenant d’une certaine façon à domicile. Ces femmes, regroupées en collectifs virtuels d’entraide, dont le plus connu est le FX Beauties Club, travaillent à la fois pour et contre le marché en redéfinissant ses règles et rôles intrinsèques. Et, surtout, elles recomposent la structure sociale du logement sans toutefois toucher à sa structure spatiale.

Cet exemple montre à quel point les frontières – entre le travail et le logement, mais aussi entre les économies domestiques et financières, et entre les espaces physiques et digitaux – sont devenues floues. La séparation, construite au XIXe siècle, entre l’espace domestique et le travail productif n’est définitivement plus soutenable.

« Tu ne partageras point »

La révolution digitale signe également l’avènement de l’économie collaborative. L’échange ou le partage de logements s’est, dans ce cadre, largement répandu. Il y a Airbnb bien sûr, et les plateformes de coliving qui permettent à des propriétaires de louer leurs biens à un groupe de personnes, qui ne se connaissent d’ailleurs pas forcément, de manière sécurisée et facilitée par des gestionnaires 2.0. Avec ces plateformes, « l’accès au chez-soi remplace le chez-soi », précise Déborah Feldman dans un article paru au sein de la revue Habitante. Si elles ont hissé le logement au rang de services, comme le montre cette architecte en préparation d’une thèse de doctorat en architecture et en anthropologie à l’université Paris 10, elles ont également répandu de nouveaux désirs et de nouvelles normes en matière de logements, influençant de manière bien réelle notre rapport à l’intime et au partage. Dans un coliving, seules la chambre et la salle de bains restent des pièces privatives quand les autres espaces – cuisine, salons, bureaux – sont dédiés au collectif. D’autres aménités sont également proposées, de la buanderie à la salle de jeu, en passant par des services de conciergerie ou d’accès à des réseaux de développement professionnel.

Afin de délimiter les contours de ce que nous sommes prêts ou non à partager, Anna Puigjaner a lancé, dès 2007, l’idée d’un logement sans cuisine ou même d’une ville sans cuisine (kitchenless city). La cuisine est l’usage domestique auquel nous sommes le plus attachés. Il paraît donc difficile de la penser en dehors de l’habitat ou, à l’inverse, de penser le logement sans cette pièce ou usage. Pourtant, au début du XXe siècle, des villes comme New York abondaient d’appartements sans cuisine. Sorte d’hybrides entre l’appartement haussmannien et l’hôtel, ils étaient complétés par un certain nombre de services collectifs voire publics dont des cuisines, des salles à manger ou des garderies. Dénommés plus populairement « hôtels pour familles » (family hotels), ils permettaient à la classe moyenne d’accéder à un logement confortable et abordable. En étudiant la diversité des plans des « logements sans cuisine » – du basique deux-pièces au démesuré dix-pièces –, Anna Puigjaner a cependant pu constater que l’engouement pour cette typologie n’était pas seulement d’ordre économique. Elle correspondait à un vrai désir pour une vie en partie collective, faisant du logement une infrastructure urbaine à part entière. Grâce à ces immeubles, une large diversité de personnes, qu’elles habitent ou non ces appartements sans cuisine, avait en effet accès à des services de restauration bon marché ainsi qu’à des espaces dédiés plus largement au soin et à la santé. L’étude met également en évidence la grande flexibilité de ces appartements. La neutralité des pièces, libérées de tout élément différenciant (comme les cuisines), ainsi que les multiples portes qu’elles présentent fabriquent des logements qui peuvent s’étendre ou se réduire en fonction des besoins de leurs habitants. Grâce à ces dispositifs, une pièce ou un groupe de pièces peuvent être loués indépendamment ou être rattachés plus ou moins temporairement à l’appartement connexe. MAIO, l’agence d’architecture codirigée par Anna Puigjaner, Maria Charneco, Alfredo Lérida et Guillermo López, a adapté ce principe dans plusieurs de ses projets, considérant qu’il permet d’absorber les multiples évolutions de familles aux contours eux-mêmes variés.

Le partage n’est pas ici synonyme de mutualisation d’une fonction, comme dans le cas des colivings, mais de renouvellement et de négociations presque quotidiennes des limites entre le privé et le collectif, le temporaire et le durable, la propriété et l’usage.

« Tu ne déménageras point »

Trois millions de Français déménagent chaque année et on estime qu’un Français déménage en moyenne cinq fois dans sa vie. Les Français restent néanmoins très attachés à la propriété, ce qui expliquerait en partie pourquoi ces chiffres sont en deçà de la moyenne européenne. Les « nouveaux travailleurs nomades » sont également largement minoritaires malgré une injonction à la mobilité que l’on retrouve à plusieurs niveaux de la société.

Il semblerait en revanche que la multi-résidence suscite un attrait croissant. Cette situation, comptabilisée par l’Insee depuis 2004, dans laquelle un habitant partage sa semaine, son mois ou son année entre plusieurs résidences habituelles, permet à cet habitant d’allier attachement à la propriété ou ancrage dans un territoire à des désirs ou besoins de mobilité.

Martin Jaubert et Antoine Maitre, les architectes de l’agence Majma, ont d’abord pressenti cette tendance à la multirésidence à partir de ce qu’ils constataient autour d’eux, pour la vérifier ensuite plus concrètement dans le cadre de « Part-time parisiens », une recherche lauréate du programme FAIRE, menée en partenariat avec IDHEAL (Institut des hautes études pour l’action dans le logement) et le Lab Cheuvreux. Sur les 600 personnes interrogées dans le cadre d’un questionnaire organisé en ligne, 47% déclarent déjà partager leurs vies entre plusieurs localités, et la grande majorité des 53% restants disent le considérer sérieusement. La multirésidence mise en avant par cette étude concerne surtout des personnes ayant déménagé dans des grandes villes de province pour profiter d’un meilleur cadre de vie ou pour accéder à la propriété tout en conservant leur emploi et leur revenu parisiens.

Cette enquête révèle également que ces « Parisiens à temps partiel » ne sont pas à la recherche d’un service (type hôtel, Airbnb ou même flexliving) mais d’un logement stable dans lequel habiter de manière répétée et laisser ses affaires, quitte à le partager avec d’autres habitants dans la même situation qu’eux. Pour Majma, la mise en commun de logements pour ces usages alternés est indispensable dans un contexte parisien tendu et aux ressources immobilières limitées. Louer un appartement pour le laisser vide la moitié du temps n’est ni une solution abordable ni une option souhaitable. Pour répondre à ce mode de vie articulé entre plusieurs localités et pour mieux encadrer la location à plusieurs d’un même espace, les architectes planchent sur une nouvelle écriture de bail avec l’aide des notaires du Lab Cheuvreux. Ils réfléchissent parallèlement au développement d’une nouvelle offre de logements intermédiaires, qui auraient pour avantage de proposer des espaces pensés spécifiquement pour cette occupation partielle.

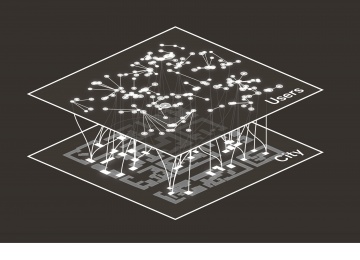

Dans le cadre de Part-time parisiens, les habitants à temps partiel d’une ville accèdent au rang de colocataires en alternance. Dans le projet conçu par les architectes du Center for Spatial Technologies, ils deviennent également copropriétaires. La plateforme imaginée par ces anciens étudiants au Strelka Institute projette en effet d’organiser la copropriété et le co-usage d’un parc de logements via des contrats sécurisés issus de la blockchain (technologie qui permet de partager des informations entre plusieurs utilisateurs, qu’elles soient financières, informationnelles ou matérielles). Les usagers et membres du collectif deviendraient, au fur et à mesure des loyers versés, propriétaires d’une partie des biens possédés par la plateforme. Conçu comme une société sans but lucratif, ce réseau, dénommé pour le moment DOMA, pourrait ainsi investir chaque année dans de nouveaux immeubles pour loger toujours davantage d’utilisateurs, dans une logique de transparence et d’équité. Les fonds et données générés permettraient également d’adapter les logements aux usages et besoins de leurs habitants. Pour les architectes, chercheurs et développeurs à l’origine de DOMA, ce système de propriété décentralisée est une façon d’allier la stabilité de la propriété avec la liberté de la mobilité. Les membres du réseau pourraient en effet naviguer facilement entre plusieurs logements, villes ou environnements, tout en profitant de la sécurité offerte par le collectif.

Les formes du « bon » logement

À travers ces différentes recherches et études, il apparaît clairement qu’un « bon » logement n’est plus un logement au sein duquel le travail est proscrit, un logement intimisé au service de la famille nucléaire, ou encore un logement parfaitement stable dans lequel s’ancrer pour l’éternité. Le logement est aujourd’hui le lieu d’usages morcelés et fluctuants et, conséquemment, il ne peut répondre aux mêmes attentes et besoins qu’au siècle dernier. Un logement confortable n’est donc pas nécessairement un grand logement. Ou, dit autrement, travailler à l’habitabilité du logement ne signifie pas simplement fabriquer les mêmes logements mais en plus grand. Il s’agit en revanche d’envisager de manière différente la qualité des limites et des relations que le logement tisse avec son environnement, que ce soit avec le collectif auquel il est rattaché, avec la ville qui l’entoure, ou avec le monde qui l’englobe. Il convient également de reconsidérer, au sein même du logement, le rôle et l’espace attribués à chaque habitant et, encore une fois, de questionner sa relation, en tant qu’individu, au collectif, à la ville et au monde.

Dans cette perspective, un « bon » logement apparaît comme un logement dont on peut ajuster les contours spatiotemporels en fonction des besoins et désirs, ou même, pourquoi pas, en fonction de la saison. Un logement parfois grand et parfois petit, parfois partagé et parfois indépendant, parfois possédé et parfois loué, un logement parfois bureau et un bureau parfois logement, parfois froid et parfois chaud. Un logement dont la forme et l’essence évolueraient en fonction de façons d’habiter elles-mêmes mouvantes et en constante recomposition. Il ne s’agit en effet pas de plébisciter les injonctions inverses aux commandements dont on a vu l’obsolescence, ni d’inventer de nouveaux modèles ou produits, mais bien de concevoir des espaces à modeler. Le partage – « tu partageras » –, la mobilité – « tu déménageras » – et l’incorporation du travail au logement – « tu travailleras » – ne doivent pas devenir de nouvelles normes. Ils sont avant tout de nouvelles possibilités à partir desquelles imaginer un bon logement ou, plutôt, des « bons » logements. Ainsi libéré de ses injonctions, comme de ses idéaux, le logement redevient une question.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6

L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |

|

|

Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6

L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |

|