De la construction de masse à la démolition de masse

Le 9 juin 1983, une tour du quartier des Minguettes à Vénissieux est dynamitée, quinze ans seulement après sa construction. Si ce n’est pas le premier bâtiment de la reconstruction à être démoli, la portée symbolique de cet événement médiatisé – Mitterrand viendra en visite sur les décombres – n’échappe à personne. Deux ans après les émeutes qui ont secoué la commune et révélé à la France l’ampleur du « malaise des banlieues », comment ne pas voir cette démolition comme un remède à la délinquance, au crime et à l’insécurité, la promesse d’une ère nouvelle pour les grands ensembles, par leur effacement même ?

Les politiques de la ville qui se succèdent à partir des années 1990 tenteront par des approches globales – urbaines, sociales et économiques – de réparer ce qu’on commence à considérer comme les erreurs de l’après-guerre, sans parvenir à enrayer la vacance et la paupérisation. Les réhabilitations restent privilégiées, les bailleurs n’étant pas encore prêts à sacrifier un patrimoine qu’ils viennent à peine de rentabiliser, ce qui n’empêche pas la démolition de quelques grands objets symboliques : les barres de la Cité des 4 000 à La Courneuve, la « Muraille de Chine » à Saint-Étienne, dix autres tours des Minguettes. Un bâtiment après l’autre, le tabou de la démolition tombe.

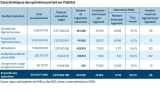

Dans un entretien au Parisien du 15 octobre 2002, Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine, confirme sans nuances le virage radical qu’il entend imprimer à la politique de la ville : « Aujourd’hui, 200 000 logements sont indignes de notre République. Pour en finir avec cet habitat criminogène, folie des années 1950, il faut démolir ces 200 000 logements dans les cinq ans à venir et reconstruire des maisons individuelles ou de petits immeubles résidentiels. Ça ne sert à rien de réhabiliter des barres où les gens ne veulent plus vivre parce que, tous les cinq ans, c’est à refaire. » De l’architecture de la table rase, il faut déjà faire table rase. L’article 6 de la loi Borloo1 qui crée l’ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, concrétise cette ambition : pour la période 2004-2015, il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements sociaux, la réhabilitation de 400 000 autres et la démolition de 250 000 « en cas de nécessité liée à la vétusté, à l’inadaptation à la demande ou à la mise en œuvre du projet urbain ».

Fini donc les réhabilitations cosmétiques de la politique de la ville, l’ANRU dégaine l’artillerie lourde du projet urbain, à base de démolition-reconstruction. En l’espace de quelques décennies, l’État bâtisseur de la reconstruction s’est mué, avec l’aide des élus locaux, des bailleurs sociaux, des urbanistes et des architectes, en État démolisseur. Après la construction de masse, la démolition de masse. Au nom de quoi ?

Cachez ces barres que je ne saurais voir

« À quoi sert la rénovation urbaine ? demandait Jacques Donzelot en 20042, à l’aube du premier Programme national de rénovation urbaine (PNRU). À résoudre le problème des banlieues par une transformation de leurs structures spatiales qui permette d’y instaurer une mixité sociale, celle-ci étant considérée comme la condition requise pour que tous les problèmes dont elles pâtissent – insécurité, échec scolaire, chômage – puissent trouver une solution. » Pour lui, c’est au nom de la mixité sociale que le nouveau régime de l’ANRU détruit des (...)