Au-delà du Rationalisme (2/2) : Trois remarques sur la situation contemporaine

Rédigé par Dominique LYONPublié le 17/10/2021

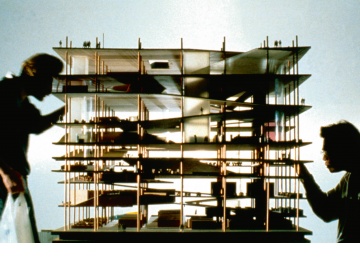

OMA, Jussieu, Two Libraries, Paris, 1992. |

Dossier réalisé par Dominique LYON |

Premièrement, les matériaux

communément utilisés sont moins riches et leurs possibilités d’assemblage sont

limitées par de strictes prescriptions techniques et par la faiblesse des

budgets qui laisse peu de place à l’intelligence constructive. La base

expressive de l’architecte rationaliste en est réduite d’autant. Certains prennent

acte de cette réduction de registre pour transformer leur architecture en leçon

de « réalisme » ou de « frugalité ». Ils courent le risque

que le moindre geste échappant à la stricte économie paraisse superflu et que l’appauvrissement

soit considéré comme un surcroît de vertu. Si le dépouillement prend comme

argument de coller à la réalité nue pour en tirer des raisons imparables, il

trouvera avantageux de réduire le réel à sa plus simple expression, de le

dépouiller de sa complexité.

Deuxièmement, la question se pose de la présence de l’ornement. Traditionnellement, il est un contrepoint qui enrichit le message du rationalisme. Or plus aucune convention ne règle ce vocabulaire autrefois savant, riche et relativement convenu. Savons-nous aujourd’hui concevoir un tel ajout qui approfondisse le sens du bâtiment ? Sommes-nous capables d’ajouter à une architecture un motif, qui enrichisse sa perception et contribue à son attrait ? Trop souvent les inscriptions – formules, titres ou textes – apposées sur les bâtiments sont hors de propos et les images ou les formes adjointes paraissent artificielles et maladroites. Il y a là une perte de savoir-faire dont le rationalisme pâtit.

Ce registre expressif mérite d’être

repensé pour éviter que l’architecture s’en remette à l’abstraction, à une

métaphysique de l’espace qui pose l’architecte en « créateur », en détenteur

de la puissance du vide ; posture qui limite l’intelligibilité de son

bâtiment, à rebours de l’ambition première du rationalisme.

Troisièmement, l’état de notre

société, réputée fragmentée, est devenu insaisissable. On la sonde mais on ne

se risque plus à lui fixer un horizon. Tout mouvement architectural théorise

son rapport à la société et aspire à améliorer ses conditions d’existence. Il

le fait en lui offrant des avantages, du confort par exemple, mais aussi des

représentations qui valorisent l’image qu’elle se fait d’elle-même. La

modernité des années 1950-1960 et le renouveau architectural en Espagne et aux

Pays-Bas dans les années 1990 y ont réussi. Toute architecture témoigne du

souci que nous prenons à notre établissement et contribue ainsi à la

connaissance de nous-même. Néanmoins, il arrive souvent qu’une part active de

la société n’adhère pas à ces préoccupations et que le politique retranscrive

cette résistance dans des règles ou des slogans qui heurtent l’intelligence

architecturale. On comprend alors que certains d’entre eux, par une sorte d’orgueil,

se replient sur une position élevée d’où ils dispensent des exemples de raison

claire et constante correspondant à une société raisonnable.

Mais si ces architectures portent

peu d’attention aux attentes contradictoires qui se manifestent dans l’instabilité

sociale, ne risquent-elles pas de perdre une part essentielle de leur raison d’être ?

Elles suggèrent que notre société fragmentée demande à être réconfortée par la

répétition de formes simples formant repères. Est-ce bien le cas ? Ne revendique-t-elle

pas, au contraire, la remise en cause des représentations dominantes et une

meilleure prise en compte des différences ?

Face à ces contradictions, si

l’on veut faire évoluer l’idée du rationalisme, sans se départir de sa rigueur

intellectuelle, il convient de revisiter ses principes, après en avoir nommé

les limites.

Les limites du système de

justification

En citant des archétypes, en

aspirant à des formes supposées « objectives » et en évoquant la

nécessité constructive, les architectes rationalistes cherchent des raisons

profondes d’avoir raison. Cependant, en trouvant des justifications dans ces notions

surplombantes, ils les entourent d’une « aura » qui tient plus de la

métaphysique que de la rationalité. Car la raison est moins une abstraction qu’un

processus : un exercice toujours renouvelé qui se pratique en élaborant

des arguments sensés et en les articulant suivant une chaîne quasi logique d’arguments.

Elle est stérile quand elle se limite à appliquer des présupposés

disciplinaires, utile quand elle se pose des problèmes. Par exemple, si l’architecte

questionne le rôle des principaux éléments architecturaux (la structure, l’enveloppe,

les circulations, les éléments servants, les fluides, etc.) jusqu’à reconsidérer

leur potentiel, il peut trouver de nouvelles raisons de faire qui relèveront l’intérêt

de l’architecture.

Deux illustrations de ce

processus. D’abord, de manière sans doute trop ironique pour notre sensibilité

actuelle, James Stirling à fait de ce questionnement un jeu savant, plein d’intelligence,

d’humour et de sensualité. Ses bâtiments, notamment la Neue Staatsgalerie de

Stuttgart, articulent des éléments marqués par différents moments de l’histoire

de la discipline (le mur, la colonne, l’ossature, le remplissage, la fenêtre,

la rampe…) et ils les confrontent aux conditions contemporaines afin de créer

des distorsions. L’ensemble montre une grande force plastique, affiche une

belle cohérence intellectuelle, questionne le goût moderne qui valorise l’abstraction

et constitue un récit.

Rem Koolhaas fait preuve quant

à lui d’une raison plus froide quand il interroge le rôle des éléments architecturaux.

Pour son projet de la BNF, les espaces servants (les magasins) ne sont plus des

éléments subordonnés. Ils déterminent le principal de l’architecture et les

parties nobles de la bibliothèque y creusent leur place. Le projet renverse la

hiérarchie courante. Dans sa proposition pour la bibliothèque de Jussieu, le

sol, les circulations verticales et les plafonds forment une surface continue, alors

qu’ils sont généralement organisés en plans distincts. Dans l’ambassade des

Pays-Bas à Berlin, l’escalier principal ne magnifie aucun grand hall d’entrée

comme les conventions l’imposeraient ; il disparaît en tant qu’élément

autonome. Il fuit pour courir à travers la masse bâtie puis il reboucle sur

lui-même et toutes les pièces du programme s’y greffent.

Ces manipulations purement

architecturales sont issues de démarches parfaitement articulées où l’exercice

de la raison vient déranger l’ordre des lieux communs, qui sont l’endroit même

où la raison s’épuise. Sans doute l’avenir du rationalisme passe-t-il par la

remise en cause des notions d’archétype, de nécessité et d’objectivité.

Les limites de l’indifférence

au travail de la forme

Dans notre société hautement

organisée et contrôlée, toute forme architecturale qui réussit à être bâtie

dans l’espace public a le pouvoir d’exprimer, à un moment donné, notre

intelligence collective. Elle livre un état de nos aptitudes. Cette

responsabilité, l’architecte la partage avec son client, son producteur.

Par exemple, le Centre

Pompidou à Paris donne l’impression d’une société ouverte, portée à se

renouveler en s’engageant dans un projet ambitieux. Projet que ses architectes

et les institutions culturelles ont su formuler. Le Centre Pompidou à Metz, qui

partage la même ambition, réussit moins bien à communiquer cette dynamique et

peine à constituer une référence dont on puisse se prévaloir. La ville, ses

habitants peuvent s’estimer frustrés d’un potentiel inexploité.

Les formes architecturales

sont révélatrices elles informent sur notre système. Les connaissances qui

peuvent être tirées de ces productions ne se limitent pas à la compréhension de

problèmes strictement architecturaux. Quand des architectes et des producteurs

font le choix de la rigueur architecturale et de la retenue expressive, quelle

idée de notre société donnent-ils ?

Pour répondre, aidons-nous d’une

comparaison. Considérons l’opération de logements des Hautes-Formes, livrée en

1979 par Christian de Portzamparc et la RIVP. Ses formes variées composent

une sorte de théâtre. Elles veulent offrir, en réduction, l’expérience

inépuisable de la ville dense. L’image que ce bâtiment donne de nous-même, a contrario

de celle, plus uniforme, promue par le mouvement moderne, est celle d’une

société faite de différentes possibilités de vie qui cohabitent et forment un

tout. Ici, pas de trame génératrice qui installe le neutre au motif qu’il rend

tout possible. Il s’agit plutôt, à l’échelle de cette opération, d’augmenter

raisonnablement les possibilités d’expérimenter la condition urbaine. Assumer

des différences, marquer des singularités, c’est, quand il s’agit de loger les

gens, une manière d’accorder de l’importance à l’intimité, en garantissant le

pouvoir d’être soi, plutôt que tout.

Pareillement, Balzac a donné l’image

saisissante de la société de son temps, cette « comédie humaine », en

décrivant les différents types qui la constituaient, en s’attachant aux

différentes formes de vie, aux différentes apparences, en les opposant pour en

restituer la vitalité conflictuelle, sans en idéaliser aucune.

En regard, l’architecture

rationnelle dépouillée donne l’idée d’une société qui se satisfait de formes

simples, communes, relativement neutres. Une société qui ne chercherait pas à

investir dans de nouveaux récits, mais plutôt à vivre librement et également

sans qu’on lui raconte des histoires.

Une société qui voudrait concilier

les différences.

Un modèle vient à l’esprit.

Celui du gratte-ciel new-yorkais que décrit Rem Koolhaas : une enveloppe

indifférente, purement pragmatique, capable d’abriter toute l’énergie de la

ville par l’empilement des programmes les plus divers. Des lieux transformables

aussi afin de sécuriser la rente immobilière. Cette figure architecturale est

produite par une société américaine violente, portée par un capitalisme

survitaminé, dérégulé, où les différences extrêmes se côtoient sans s’effacer, où

une grande liberté d’établissement est permise.

L’architecture rationnelle se

garde de faire référence à ce modèle de société. Plus consensuelle, elle fait

néanmoins une promesse similaire : le pragmatisme pur, qui exige la

neutralité formelle et la réversibilité, offre les conditions bien suffisantes pour

que la vie s’installe sans contrainte, sans rien perdre de sa dynamique.

Reste que, dans notre société très

organisée, remplir de vie l’architecture dépend moins du laisser-faire ou de la

spontanéité sociale que d’une compétence spécialisée, adossée au politique :

l’ingénierie sociale. Cette expertise est nécessaire à l’architecture

rationnelle dépouillée, qui valorise le neutre et l’indéterminé, plus qu’à

aucune autre. Ce d’autant qu’elle est transparente, qu’elle laisse

transparaître « la vie » et que le politique, organisateur du social,

a besoin de visibilité. L’image visée est celle d’une société créative et

pacifiée. Pacifiée parce que sublimant ses différences en diversité. Pacifiée

parce que créative. Pour satisfaire cette image idéale, on va jusqu’à inventer

des programmes où la participation et l’échange sont de rigueur, au risque de

créer une sociabilité artificielle : locaux partagés, potagers

participatifs, maison des projets…

Dépasser la rationalité, c’est

accepter les conflits. C’est reconnaître que les différences réclament des

formes. C’est nommer les tensions, décrire les dissemblances, puis les

constituer en un récit sensé. C’est toute une histoire.

Les limites de la recherche de

raisons communes

Implicitement, l’architecture

rationnelle dépouillée adresse un message politique : ses formes claires sont

conçues pour ne pas gêner la fabrique du social. Elles rendent possible l’appropriation,

l’auto-organisation, et restent ouvertes aux évolutions sociétales du fait de

leur réversibilité. Cette position évoque une société « inclusive », adepte

du consensus, capable de gérer les tensions causées par des ambitions

divergentes et par des différences de culture ou de styles de vie. Une société

qui n’a pas besoin de trop d’autorité supérieure pour s’organiser dans la

durée, qui a appris à réguler ses passions et qui serait donc rationnelle, à l’instar

de l’architecture.

Cette position politique est

illustrée par des images de simples constructions légères évoquant la

spontanéité, cohabitant dans de grands espaces isotropes, transparents,

ponctuées de plantes en pot et de mobilier sans prétention. Une vie légère, un

bonheur communicatif, une grande liberté. Sans doute, si la société n’est pas

arrivée à ce stade d’harmonie, il est dans la nature même du métier d’architecte

d’estimer que ses réalisations peuvent influer heureusement sur les

comportements.

Pour autant, aucun architecte

n’ignore que le corps social remet en cause les manifestations de l’autorité, relativise

les savoirs et reste traversé par des tensions. Il constate que des groupes,

constitués en minorités, exigent d’être reconnus selon leurs spécificités. Cette

tendance vers plus de diversité réclame d’enrichir nos représentations. Elle

concerne donc l’architecte qui doit intégrer ces tensions dans le registre de

ses arguments.

Est-il suffisant de définir l’idée

du commun à partir de la neutralité, au motif qu’elle ne contraindrait personne ?

Ne faut-il au contraire enrichir le vocabulaire des formes architecturales pour

satisfaire la multiplicité des attitudes et des situations ? Quoi qu’il en

soit, l’architecture rationnelle dépouillée adopte une position intéressante :

face à des demandes contradictoires, à la complexité croissante, à l’incertitude,

elle s’en remet à une structure générale, moderne, qui nous est familière, plutôt

qu’à l’attitude postmoderne qui exploite les particularités, au risque de la

confusion.

Le général est préférable au

particulier, c’est l’argument fort du rationalisme. Il se trouve que cette opposition

peut être dépassée dans le cadre même du rationalisme. Il suffit de changer de

posture en cessant de considérer la société à partir de généralités.

La société n’a pas besoin qu’on

la considère en général : elle s’exprime très bien en particulier et ne

manque pas d’interroger directement l’architecte. Pour entendre ce qu’elle

formule, il suffit de considérer attentivement la situation précise dans

laquelle l’architecte est placé à chaque projet. Toute une manière d’être de la

société s’y révèle crûment à travers le programme, les réglementations, l’état

de l’espace public et du patrimoine, le budget, l’attitude des différents

acteurs et leurs ambitions… Le réel se manifeste là, et c’est toujours

différent, toujours particulier ; mais dans le même temps cela forme un

ensemble suffisamment fourni pour constituer l’expression d’une part significative

de la société, du général.

Cette expression est la seule

que l’architecte puisse entendre précisément, la seule dont il peut parler en

connaissance de cause. S’il ne discerne pas ce qui se joue là de conflits, d’absurdités,

de potentiel et de poésie ; s’il n’y voit pas la possibilité intrinsèque d’un

réarrangement, d’une actualisation ; s’il n’y trouve pas les moyens de

satisfaire une demande latente de changement ; s’il ne saisit pas la part

de vitalité propre à la société qui s’y manifeste ; s’il n’en tire pas

directement et exclusivement ses raisons d’agir, alors les raisons qu’il se

donne n’auront rien de général. Elles pourront se référer à des préconceptions,

à un ordre préétabli, à la discipline architecturale par exemple, mais ne

sauraient être fondées en général, vis-à-vis de la société.

Un architecte attentif à sa situation,

à cet état de la société auquel il est confronté, peut nommer ce qui s’y joue

de tensions et d’opportunités. Il acquiert ainsi des connaissances pouvant être

considérées comme suffisamment objectives pour que les raisons d’agir qu’il en

tire soient fondées dans une part de réalité. L’architecture qui procède de

cette intelligence échappe au flou des lieux communs et trouve les moyens de

dépasser les conditions ordinaires qui sont si prégnantes. Elle est proprement

stimulante. Elle est curieuse du général et s’en inspire pour produire une

expérience particulière.

Ce processus fondé sur la

raison (l’observation conduit à la connaissance, qui offre des raisons d’agir) produit

une double critique : celle du rationalisme (il ne se soumet pas à sa

discipline) et celle de l’organisation sociale (il la débarrasse des

faux-semblants pour l’épanouir). Il s’agit alors d’un rationalisme critique.

Ses arguments ne sont pas utilitaristes (le neutre permet tout, la

réversibilité garantit l’avenir, la frugalité est une nécessité…), ils sont par

nature politiques parce qu’ils interprètent ce qu’ils comprennent d’une dynamique

sociale.

Toutefois, le caractère

général des arguments que se donne l’architecte se trouvera confirmé uniquement

si ses raisons peuvent être débattues. Les arguments architecturaux doivent

pouvoir être discutés et évalués par des personnes intéressées, informées des

complexités de la situation, préoccupées par l’intérêt général et

éventuellement dotées d’une responsabilité politique. Pour alimenter le débat,

les raisons de l’architecte ne reposeront sur aucune métaphysique (le beau, l’espace,

l’ordre, l’archétype, la vérité…), sur aucun impératif disciplinaire qui

passerait pour incontestable et elles éviteront de reprendre les éléments de

langage que le politique aime produire et que trop d’architectes s’approprient

trop vite. Si ses arguments, ses mots correspondent aux choses qu’il dessine et

s’ils alimentent les débats d’idées, alors son architecture s’en trouvera

objectivée, elle ne sera pas réductible à la subjectivité de l’architecte.

Les limites du principe de rigueur

Le rationalisme, qui donne l’idée

de la rigueur, repose nécessairement sur une méthode constante, qui par la

répétition en assoit le principe. Les formes qui en résultent ne subissent ni

les caprices de l’actualité ni ceux des affects. Elles s’installent dans un

temps long et valorisent le sentiment de permanence, où résident, idéalement, des

vérités premières. Et comme la simplicité de ses formes l’éloigne de ce qui

pourrait être pris pour de la séduction trompeuse, il passe pour détenir une

part de ces vérités.

Pourtant, on peut avancer,

sans être relativiste, qu’en dehors des sciences exactes – dont l’architecture

ne fait pas partie – il y a plusieurs modes possibles d’exposition de la

vérité. La vérité d’une architecture, ou plutôt son absence de tricherie, ne

doit pas grand-chose à l’idée de permanence. Elle dépend de la justesse de son argumentation

et du rapport exact entre la forme et ces arguments.

L’argumentation est juste si

elle sait intégrer les éléments du réel qui s’imposent à l’architecte. Elle est

rigoureuse si elle donne un sens à ces éléments en les articulant dans une

sorte de récit cohérent. Les formes « vraies » expriment cette

construction intellectuelle et comme elles ne dépendent pas du vocabulaire

resserré du rationalisme, elles peuvent surprendre : en témoignent les

réalisations de Kazuo Shinohara dernière période, et celles d’OMA.

A contrario, la

part de vérité que revendique le rationalisme tient dans ce qu’il ne crée pas

de surprise et repose principalement sur ce qui est considéré comme solidement établi,

remontant d’une fondation. Au point que certaines architectures rationnelles

nous touchent particulièrement quand elles sont établies profondément au sein d’un

état précédant toute forme de récit articulé, dans une sorte d’innocence ou de

non-engagement. Elles appartiennent au registre des « formes fortes »

qui sont ancrées dans notre normalité, dans notre quotidien, et composent la

matière de nos souvenirs communs. Des formes issues d’un monde fortement

organisé : celui du travail, de l’industrie, de la ville urbanisée. Des

formes pragmatiques, qui composent une réalité nue, dont la présence impressionne

sans jamais renvoyer à la dimension individuelle mais se réfère à une force

supérieure à la fois pesante et désirée, à un destin commun, au sein duquel se

reposer.

L’attirance que ces formes

exercent aujourd’hui auprès des architectes est paradoxalement liée au

potentiel que conserve dans nos esprits la part vive de fantaisie que nous

savons être en nous et que nous préférons contraindre. Leur attrait viendrait

autant de leur présence simple et incontestable que de la discipline que nous

nous imposons de ne pas exprimer notre singularité alors même qu’elle nous

remue toujours. D’où le recours au concept psychanalytique « d’inquiétante

étrangeté » que certains (Diener & Diener, Peter Märkli, Éric

Lapierre) utilisent pour qualifier ces formes « archétypiques » quand

ils leur font subir une légère déformation, une subtile aberration, une

déviation mesurée dont ils attendent un effet de coup de tonnerre dans le cours

de la normalité consentie.

La rigueur serait ce qui

subsiste quand on coupe ce qui pourrait surgir depuis notre for intérieur. Reste

à savoir si à la rigueur de l’expression correspond la rigueur intellectuelle.

Pour l’esprit rigoureux, rien ne va de soi, tout est problématique et l’architecture,

mise sous tension, fait bouger les lignes.

Les limites du plan libéré

Le plan libre est une promesse

paradoxale. Celle de vivre libre sans la contrainte du plan. Pour s’alléger, le

plan libre se marque d’une trame légère de points porteurs et se débarrasse des

murs, des clôtures, afin que les occupants se confrontent moins à des formes qu’à

eux-mêmes, sans pour autant s’attacher à des lieux qui sont conçus pour être

réversibles.

Ces plans, rendus dynamiques

par un jeu de lignes fines, prennent une belle qualité graphique. Des biais, des

courbes tendues produisent des tensions dans la régularité de la trame et préfigurent

des zones d’intensité, des secteurs de condensation sociale : des zones

plutôt que des formes. En contrepartie, ce sont les occupants, par les figures

qu’ils composent, qui constituent le corps de l’architecture en donnant de la

chair au plan. Le concepteur adopte ici une attitude bienveillante, son pouvoir

s’exerce à distance, sous une forme neutre pour ne pas gêner cette animation.

Ces dispositions peuvent

correspondre à notre époque, qui est à la recherche de nouvelles formules

démocratiques : consultations citoyennes, participation, référendum, etc. Ce

plan libre est-il libératoire ? Rompt-il les cadres qui nous

brident ? À ces questions de très belles réponses ont été apportées.

Le plan libre de Le Corbusier est

une scène vidée, un plateau nu qui rend possible la construction de machines

architecturales spectaculaires. La libération par le théâtre des émotions. Le

plan libre de Mies est un lieu cérémoniel qui vise au sublime. La libération

par l’élévation. Le plan libre de Cedric Price préfigure les grandes machines

de l’industrie des loisirs et de la culture. La libération par la communion

festive. Le plan libre de Superstudio est une abstraction. Des personnages

oisifs qui ne participent à aucun système le parcourent. Ils passent, et leur

assemblée se limite au noyau familial, à la cellule primitive. La libération

par le retour à un en deçà de la culture. Le plan libre de Constant, trop

imposant, indispose l’irascible Debord qui lui préfère la dérive dans les mille

replis de la ville historique, continuum d’expériences encore ouvert aux marges.

La libération par l’esprit de révolte et par l’alcool. Le plan libre de l’architecture

rationnelle dépouillée ne vise aucun au-delà, ne célèbre aucun désordre, ne

témoigne d’aucun excès. Il est avant tout pragmatique, réaliste : à la

neutralité il associe la liberté d’établissement et le désencombrement de l’esprit.

C’est une opération troublante.

N’est-ce pas des lieux communs

dont il faut se libérer ? N’est-ce pas la diversité des expériences

architecturales qui stimule l’esprit ?

Comment un projet, éclairé par

la raison, peut-il aboutir à une formule générale face à la multiplicité des

circonstances dont il est entouré, alors que c’est bien l’humain qui est le

moteur des circonstances ? La vocation humaniste de l’architecture ne

consiste-t-elle pas à mettre l’humain, le sensible, leurs variations, au centre

du projet, plutôt que la raison constructive ?

Comme si notre intelligence

architecturale ne nous portait pas, avant toute autre considération, à résister

à l’uniformisation du monde, aux formes vides que le système économique produit

en toute puissance et dont s’accommode trop souvent le politique. Toute-puissance

du vide. Nécessité d’y opposer des récits et des formes.

Pour illustrer un lien

possible entre plan libre et diversité des formes, considérons le plan de la

banque d’Angleterre à Londres, conçu par John Soanes entre 1791 et 1833. La richesse

de ses dispositions offre une palette d’expériences architecturales et,

pourtant, c’est l’idée d’un tout qui s’impose. L’impression qui prévaut est

celle d’un bâtiment qui ne s’épuise pas. Son plan continu composé de formes

multiples rejoint l’idée première des plans tramés : « tout est

possible ». Mais ici la liberté est liée à la variation, à la stimulation

des sens. Elle n’est pas une abstraction, c’est une métaphore de la vie.

On peut objecter que ces

formes particulières sont encombrantes quand le plan libre promet d’être

réversible à souhait. Tout bâtiment est transformable, la plupart ont été transformés.

Mais, que gagne-t-on à la transformation ? Le neutre, le générique se

transforme en même ; le gain est économique.

Transformer un bâtiment marqué

par des formes « dépassées » n’offre-t-il pas aux fonctions qui les

investissent la possibilité de sortir des normes ? Ce que l’on gagne, ce

sont des expériences nouvelles, qui dépassent l’ordinaire.

Dépasser le rationalisme

Avant de se manifester dans un

objet architectural, le rationalisme est un discours. Les raisons qu’il se

donne relèvent d’une construction intellectuelle, d’une narration, qui emprunte

à la rhétorique afin de raconter sa part de vérité : ici, il s’agit de

convaincre de la possibilité de réguler notre environnement et les passions qui

s’y rattachent, à partir des principes généraux qui viennent d’être évoqués. Trouvant

en elle-même ses propres justifications, cette proposition rappelle le discours

militant qui entretient un rapport engagé avec la réalité et comme détaché de

ses éléments contradicteurs. Ce strict récit est affaibli par ce biais, comme

il l’est du fait qu’il ne saurait s’appuyer fermement sur des vérités tangibles,

ou des nécessités premières (les domaines de la construction et de la

durabilité sont évolutifs et restent fortement dépendants des circonstances).

La première qualité du

rationalisme consiste à faire correspondre discours articulé et formes

architecturales. On apprécie et l’on apprend du rationalisme quand on réalise

que l’architecture gagne à procéder d’une narration, d’une stratégie narrative.

Dépasser le rationalisme oblige à changer l’élaboration de son discours.

Pourquoi vouloir dépasser le

rationalisme ?

Pour ouvrir le registre des

arguments fondant les formes, en toute rigueur. On fait évoluer le rationalisme

si, en conservant sa rigueur déductive, on intègre dans la narration des faits

et des circonstances pris, non pas dans le corpus limité qui constituerait le

dedans de l’architecture, mais autour de l’architecture, au sein de la

situation où elle baigne, précisément, et à laquelle il faut bien attribuer le

nom de réalité. Pas la réalité en général, mais celle qui se manifeste au plus

près de l’architecte et dont il s’agit de produire une représentation cohérente,

qui fasse tenir les faits ensemble, dans une sorte de destin commun que l’on

imagine stimulant.

Le mode narratif donne un sens

aux modalités du réel, qui paraissent triviales, fluctuantes et contradictoires.

Il les articule dans une suite raisonnée, construit des enchaînements, établit

un ordre, une logique, et produit des raisons qui gagnent en objectivité dès

lors qu’elles sont tirées des situations réelles.

La qualité d’une architecture

vient de l’intelligence du récit qu’elle porte et des récits qu’elle inspire.

Les architectures muettes sont sans qualité, leur platitude ou leur vanité

déprime l’esprit : on préfère ne pas en parler et ce silence nuit à l’architecture.

L’architecture dépend du

langage : de ce que l’on raconte de ce que l’on sait de ce qui nous entoure

et nous presse. Le langage est l’outil créatif le plus souple et le mieux

adapté pour établir les raisons d’être de l’architecture en conformité avec

notre situation, avec notre état dans le monde. Il ouvre un registre infini aux

dispositions architecturales.

Faire dépendre l’architecture

de l’ordre du discours, de l’expression verbale logiquement construite,

garantit contre les approximations et les lieux communs, évite le recours à la

métaphysique et rend inopérante la redondance propre aux convictions

militantes. L’échange des idées architecturales est ainsi rendu possible ;

le débat peut s’engager, qui sert la promotion de la culture architecturale et

affermit l’autorité de l’architecte face à ceux qui la contestent ou l’ignorent.

Cette dynamique intellectuelle

rigoureuse constitue un rationalisme critique, car c’est bien de la réalité

dont elle fait le récit, et si elle ne critique pas la réalité, elle trouvera

peu à dire.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6

L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |

|

|

Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6

L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |

|